Для вида человек разумный характерно следующее. Происхождение и эволюция человека. Формирование представлений о происхождении человека - Документ

Пример. Как-то охотники встретили большое стадо обезьян, переходящих долину. Часть обезьян уже взобралась на скалу, а другие еще остались в долине, и вдруг на них напали собаки. При приближении собак старые самцы соскочили со скалы, издавая ужасные крики, скрежеща зубами и ударяя лапами о землю. Глаза их сверкали таким бешенством, что собаки обратились в бегство. Одна маленькая обезьянка отбилась от стаи и с громким и жалобным криком вскочила на обломок скалы. В ту же минуту она была окружена собаками. Но в это время один из самых сильных самцов спустился с горы, не торопясь и не обращая внимания на людей и собак, медленно взобрался на скалу и увел детеныша с собой. Это было так неожиданно, что собаки спокойно пропустили обезьян перед собой, а люди, пораженные героизмом вожака, не осмелились стрелять, несмотря на их близость.

Выражение эмоций. В возбужденном состоянии обезьяны способны краснеть и бледнеть, бросать в своих врагов камни, палки, грязь. Горилла в гневе рвет на себе волосы и стучит руками по земле. Недовольный шимпанзе, у которого отнимают апельсин, оттопыривает и надувает губы, а рассерженный орангутан поворачивается к обидчику спиной. Молодые шимпанзе хихикают, если их пощекотать. Когда умирает детеныш, мать плотно закрывает глаза, раскрывает рот и оглушительно кричит.

Рудименты человека. 1) В углу глаза человека имеется небольшая мясистая мигательная перепонка в форме полулунной складки. Она является остатком третьего века, хорошо развитого у птиц и рептилий, защищающего и смачивающего поверхность роговицы глаза.

2) Бугорок на ушной раковине, так называемый дарвинов бугорок, является рудиментарным остатком вершины остроконечного уха животных предков человека. Видимо, такая форма обеспечивала лучшее улавливание звуков.

3) Аппендикс – небольшой участок кишечника, содержащий у человека лимфоидную ткань и участвующий в иммунных реакциях. У травоядных, в особенности жвачных, слепая кишка и аппендикс были сильно развиты и служили для переваривания пищи, сбраживая ее с помощью бактерий.

4) Зубы мудрости прорезаются у человека поздно, и возможно, со временем исчезнут, у 40–50 % людей они вообще не встречаются. У животных предков эти зубы выполняли функцию пережевывания твердой пищи.

5) В коже человека сохранились мельчайшие мышечные волокна, при помощи которых поднимаются от страха или от холода волоски, рассеянные на теле. У животных такая реакция служила способом терморегуляции и выражения сильных эмоций, например агрессии.

Урок 2

Тема: «Отличительные особенности человека»

Цель урока: выявить черты различия между человеком и животными; объяснить причины этих различий; сформулировать основные движущие силы антропогенеза; формировать у учащихся целостное представление об эволюции живых существ на Земле.

Оборудование: скелет человека и млекопитающих, таблицы, демонстрирующие внутреннее строение млекопитающих и их развитие, модель торса человека, схема «Система органического мира», рисунки учебника, рабочая тетрадь.

Ход урока

1. Организационный момент.

2. Проверка знаний.

1) Беседа с учащимися по вопросам.

(Да, т. к. человеку присущи признаки животных.)

2. Назовите полное систематическое положение человека как биологического вида.

(См. предыдущий урок.)

3. Какие признаки доказывают принадлежность человека к типу Хордовых?

(Хорда, строение ЦНС и дыхательной системы, замкнутая кровеносная система.)

4. Назовите черты человека как представителя класса Млекопитающих.

(См. предыдущий урок.)

5. С какими животными человек проявляет наибольшее анатомическое и физиологическое сходство? Как это можно доказать?

(С приматами. См. предыдущий урок.)

6. Какие признаки в зародышевом развитии человека указывают на его животное происхождение?

(Хорда, хвост, зачатки жаберных щелей, оволосение тела, сходство в развитии мозга.)

7. Что такое рудименты и атавизмы? Назовите рудиментарные органы человека.

(Рудименты – органы, утратившие свое биологическое значение, но сохранившиеся у человека частично или полностью, например: хвостовые позвонки, ушные мышцы, волосяной покров на теле. Атавизмы – проявление у человека признаков, свойственных животным предкам, например: многососковость, хвостатость, избыточное оволосение.)

8. О чем говорят перечисленные черты сходства человека и животных?

(Появление человека как биологического вида является естественным результатом процесса эволюции, происходящего в природе. Ближайшими предками человека являются приматы, т. к. с ними он проявляет наибольшее сходство, касающееся не только строения и физиологических особенностей, но и эмоциональной сферы, заботы о потомстве, элементов социального поведения.)

2) По желанию учителя некоторым ученикам можно предложить письменно ответить на вопросы учебника на стр. 8 «Проверьте свои знания».

3) Можно предоставить карточки для письменного опроса домашнего задания, например:

Укажите признаки сходства человека с животными, заполнив таблицу.

Задание на карточке.

1. Распределите систематические категории, определяющие принадлежность человека к Царству Животных, в правильном порядке: отряд Приматы, тип Хордовые, вид Человек разумный, подтип Позвоночные, род Человек, класс Млекопитающие, семейство Гоминиды.

2. Рассмотрите рисунки рудиментов человека на стр. 4. Объясните биологическую целесообразность этих органов. Для чего у человека сохранились зубы мудрости, аппендикс, мельчайшие мышечные волокна вокруг волосков на теле?

4) Выполнение задания № 1 в рабочей тетради.

3. Изучение нового материала.

Рассказ учителя.

Человек – естественное явление в развитии природы, имеет животное происхождение и соответствующие признаки. Но не стоит отрицать, что человек – это необычное, биосоциальное существо, обладающее специфичными признаками.

Учитель беседует с классом и предлагает подумать, чем человек отличается от животных, учащиеся отвечают в свободной форме, а затем четко сформулированные ответы записываются в тетрадь.

Отличительные черты человека.

1. Речь (возможность общения, согласованных действий, передачи жизненного опыта).

2. Мышление (появляется абстрактное мышление, позволяющее предвидеть результаты своих действий, возможность целенаправленной деятельности).

3. Трудовая деятельность (человек научился не только использовать предметы природы для своих целей, но и изготавливать с их помощью орудия труда возможность преобразования окружающей среды в интересах человека).

Важно подчеркнуть именно коллективную деятельность человека как более результативную форму взаимодействия по сравнению с индивидуальными усилиями.

1. Прямохождение (освобождение передних конечностей для орудийной деятельности).

2. Увеличение объема головного мозга (возможность более развитого мышления).

3. Строение скелета (для объяснения можно использовать рисунок на стр. 4 учебника и таблицы).

– Признаки, связанные с прямохождением (S-образная форма позвоночника, уплощенная грудная клетка, расширенный чашеобразный таз, смещение центра тяжести в область таза, упрочение крестца, выпрямление нижних конечностей в коленном суставе, более мощное развитие костей и мышц нижних конечностей, формирование сводчатой стопы).

– Признаки, связанные с питанием обработанной пищей (уменьшение лицевого отдела черепа и объема челюстей, а также жевательных мышц, редукция теменного гребня).

– Признаки, связанные с развитием речи (подбородочный выступ, увеличение мозгового отдела черепа).

– Признаки, связанные с трудовой деятельностью (изменение пропорций конечностей, развитие кисти, увеличение объема мозгового отдела черепа).

Сложный процесс эволюции человека как биологического вида называется антропогенез.

Вопросы для активизации знаний.

Учитель предлагает вспомнить из курса зоологии: под влиянием каких движущих сил происходит эволюция животных в природе?

Учащиеся вспоминают краткие сведения о теории Дарвина (наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор).

– Подумайте, какие особенности человека могли сформироваться под влиянием этих биологических движущих сил эволюции? (Вертикальное положение тела, разделение функций рук и ног, соответствующие изменения скелета.)

Но человек отличается от животных способностью к коллективному труду, и именно этот фактор считается социальной движущей силой эволюции человека.

– К чему могла привести элементарная трудовая деятельность? (Развитие мозга, кисти, речи.)

По ходу беседы в тетради оформляется схема.

Все эти факторы привели к формированию уникального комплекса признаков вида Человек разумный разумный.

Среди этих признаков есть бесспорные достоинства, дающие преимущества человеку перед животными. (Учащиеся работают с текстом учебника, стр. 6, перечисляют признаки и записывают в тетрадь.)

Признаки вида Человек разумный разумный.

1. Вертикально ориентированный скелет.

2. Большой диапазон движений рук.

3. Возможность разнообразных движений тела.

4. Объемное цветовое бинокулярное зрение с четкой фокусировкой.

5. Уникальные возможности мозга.

Но природа ничего не дает даром, поэтому у человека появились и слабые стороны:

1. Перегрузки позвоночника.

2. Травмы спинномозговых нервов.

3. Плоскостопие, боли в стопе.

4. Риск образования грыж в различных участках тела.

5. Варикозное расширение вен нижних конечностей.

6. Сложные болезненные роды.

4. Закрепление материала.

1. В чем состоит различие между человеком и животными?

(Прямохождение; усложнение строения мозга; сознание, логическое и абстрактное мышление; речь; способность изготавливать орудия труда.)

Происхождение и эволюция человека.

Формирование представлений о происхождении человека . Вопрос о происхождении человека всегда волновал человечество. В древности некоторые племена считали себя потомками растений или животных.

В дальнейшем распространились взгляды о божественном происхождении человека.

С развитием науки естествоиспытатели убеждались в сходстве строения тела и отдельных органов человека и животных. К. Линней, веривший в божественное происхождение человека, поместил его в группу приматов вместе с обезьянами. Ж. Б. Ламарк предложил гипотезу о происхождении человека от обезьяноподобных предков, которые перешли от лазанья по деревьям к прямохождению.

В 1871 г. опубликована работа Ч. Дарвина "Происхождение человека и половой отбор", в которой он доказывает родство человека с человекообразными обезьянами, используя данные сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии. В то же время Дарвин считал, что ни одна ныне живущая обезьяна не может считаться прямым предком человека.

Место человека в системе животного мира.

Царство Животные

Тип Хордовые

Подтип Позвоночные

Класс Млекопитающие

Отряд Приматы

Семейство Люди

Род Человек

Вид Человек разумный

Признаки типа Хордовые у человека начинают проявляться в процессе эмбриогенеза:

● закладка хорды;

● развитие над хордой нервной трубки;

● закладка под хордой кишечной трубки, передний конец которой(глотка) пронизан жаберными щелями;

● развитие сердца на брюшной стороне.

Признаки подтипа Позвоночные у человека – наличие черепа и позвоночника.

Признаки класса Млекопитающие у человека –

● млечных, сальных и потовых желез;

● волосяного покрова и теплокровности;

● дифференцированных зубов;

● четырех камерного сердца и левой дуги аорты;

● диафрагмы;

● хорошо развитой коры головного мозга;

● внутриутробного развития зародыша.

Признаки отряда Приматы у человека (особенно сходны человек и человекообразные обезьяны):

● относительно большая масса головного мозга, хорошо развитая кора переднего мозга;

● бинокулярное зрение;

● общие группы крови и белезни;

● конечности хватательного типа, противопоставление большого пальца на руке;

● редукция хвостового отдела позвоночника;

● наличие капиллярных узоров на пальцах, ладонях, стопах, ногтей, пальцев;

● продолжительность беременности около девяти месецев;

● сходство кариотипов.

|

Научные данные |

Примеры |

|

Сравнительно - Анатомические |

|

|

Общие черты строения |

Клеточное строение организма; сходство строения систем органов; наличие млечных желез и ушных раковин, строение зубов; среднее ухо – три слуховые косточки. |

|

Рудименты (недоразвитые органы, имевшиеся у отдаленных предков, но утратившие свое свое значение) |

Третье веко, волосяной покров тела, аппендикс, копчик, мышцы ушной раковины, небные валики, и т. д. |

|

Атавизмы (появление у некоторых особей вида признаков, имевшихся у отдаленных |

Рождение людей с хвостом, лишними сосками, и т. д. |

|

Эмбриологические |

|

|

Общая схема развития зародыша |

Оплодотворенное яйцо начинает дробиться, из образовавшихся клеток образуются ткани, а затем целый организм. |

|

Сходство зародышей |

Зародыш человека имеет жаберные щели, трубчатое сердце, хвостовой отдел позвоночника и т. д. |

Отличие человека от животных.

1. Высокий уровень головного мозга (особенно коры переднего мозга с большим количеством борозд и извилин; значительное развитие теменных, лобных и височных долей, где сосредоточены важнейшие центры психической деятельности и речи. С развитием мозга тесно связана способность к абстрактному мышлению, появление сознания и речи и значительное преобладание мозгового черепа над лицевым)

2. Прямохождение,что обусловило ряд изменений в строении скелета (изгибы позвоночника, широкий таз, сводчатая стопа, широкая грудная клетка) и мускулатуры (сильное развитие мышц пояса и самих нижних конечностей).

3. Противопоставление большого пальца на руке остальным.

Антропогенез – (от гр." антропос" – человек + гр. "генезис"- присхождение) – процесс историка – эволюционного формирования физического типа человека, первоначального развития его трудовой деятельности, речи, а также сложения общества.

Факторы эволюции человека

Биологические Социальные

Борьба за Естественный Трудовая Общественный Речь и

существо - отбор деятель - образ жизни мышление

вание ность

Парапитеки

Дриопитеки Проплиопитеки

Шимпанзе Горилла Гиббон Орангутан

Австралопитек

Древнейшие люди

(питекантроп, синантроп)

Древние люди

(неандертальцы)

Современные люди

(кроманьонцы)

Направления эволюции человека.

|

Предшественники современных людей |

Особенности строения |

Образ жизни |

Орудия труда |

|

Дриопитеки 18 млн лет |

Размеры небольшие; лазающие и ходящие в полувыпрямленном положении; рука способна к хватанию и бросанию предметов. |

Стадный образ жизни помогал в защите от хищников, передача опыта. |

Орудия труда отсутствуют. |

|

Австралопитеки 5 млн лет |

Рост 120-150 см, масса 20-50 кг; объем мозга 430-550 см прямохождение, рука- хватательный орган; зубы по форме сходны с человеческими; употребляли мясную пищу. |

Стадный образ жизни, совместная охота. |

Кость, палка. |

|

Человек умелый 2,6 млн лет |

Рост 1,5 м; масса 50 кг; объем мозга 650 см; надглазничный валик; плоский нос; выступающие вперед челюсти; первые проблески сознания. |

Сооружал простейшие хижины |

Грубые рубила, скребла, каменные молотки. |

|

Человек прямоходящий |

Рост около 170 см; массивный костяк; объем мозга 700-1250 см; череп низкий; кости очень толстые; выраженные надбровные дуги; массивные челюсти. |

Общественный образ жизни; поддерживали огонь. |

Изготовляют примитивные каменные орудия труда (копье, сколотый камень, скребок, рубило) |

|

Неандерталец 250 тыс лет |

Рост 155-158 см; массивный костяк; коренастый; походка согнутая; череп более высокий; лоб низкий; скошенный; сильно развитые надбровные дуги; объем мозга 1400 см; |

Общественный образ жизни; использование огня; строительство очагов и жилья; первые захоронения. |

Изготовляют обработанные каменные орудия труда(острия, скребки, ножи) |

|

Кроманьонец 40 тыч лет |

Рост до 180 см; физический вид современного человека; череп высокий; лоб прямой; без сплошного надбровного валика; развит подбородочный выступ; объем мозга 1000- 1600 см; прямая походка; хорошо развита членораздельная речь. |

Родовая община; строительства поселений; появление обрядов; ; возникновение искусства; гончарного дела; земледелия. |

Изготовляют сложные составные орудия труда из кости и камня. |

Человеческие расы – это исторически сложившиеся группы людей, объединенные общностью происхождения и сходством некоторых морфологических признаков.

|

Европеоидная |

Монголоидная |

Негроидная |

|

население Европы, Южной Азии и Северной Африки |

Население Центральной и Восточной Азии, Индонезии, Сибири. |

Население Центральной и Южной Африки, Австралии. |

|

Узкое лицо; Сильно выступающий нос; Светлый или смуглый цвет кожи; Губы обычно тонкие; Сильно растущие борода и усы. |

Уплощенное широкое лицо; Уплощенный нос; Жесткие, прямые темные волосы; Кожа темная, с желтоватым оттенком; Глаза узкие; Сильно выступающие скулы; Борода и усы растут слабо. |

Лицо узкое и низкое; Широкий нос; Курчавые черные волосы; Темная кожа; Широкие открытые карие глаза; Губы толстые; Борода и усы растут слабо. |

|

Раса |

Значение признаков |

|

Негроидная |

Защита организма от перегрева, ультрафиолетового излучения; увеличение теплоотдачи |

|

Монголоидная |

Защита организма от ультрафиолетового излучения, сильных ветров, пыльных бурь. |

|

Европеоидная |

Уменьшение теплоотдачи; обеспечение проникновение в организм ультрафиолетовых лучей, необходимых для образования витамина Д. |

"Происхождение человека" Вариант № 1

Часть А

А 1. Впервые поместил человека в отряд приматов вместе с полуобезьянами и обезьянами:

1) К. Линней

2) Ч. Дарвин

3) Ф. Энгельс

4) Ж. Б. Ламарк

А 2. Признаки, определяющие систематическую принадлежность человека к классу млекопитающих:

1) теплокровность, хорда, парные конечности

2) позвоночник, волосяной покров, два круга кровообращения

3) волосяной покров, млечные железы, внутриутробное развитие

4) млечные железы, парные конечности два круга кровообращения

А 3. Родство человека и животных подтверждается:

1) прямохождением

2) сходством эмбрионов

3) крупным головным мозгом

4) способностью к абстрактному мышлению

А 4. К рудиментам у человека относятся:

1) ушные мышцы, копчиковые кости, третье веко

2) копчиковые кости, развитые клыки, аппендикс

3) аппендикс, мимические мышцы, добавочные соски

4) третье веко, обильный волосяной покров на лице, ушные мышцы

А 5. К атавизмам у человека относятся:

1) добавочные соски, аппендикс, копчиковые кости

2) развитые клыки, копчиковые кости, добавочные соски

3) копчиковые кости, обильный волосяной покров на лице, третье веко

4) обильный волосяной покров на лице, добавочные соски, развитые клыки

А 6. Сходство человека с человекообразными обезьянами состоит в:

1) телосложении, редукции хвоста, наличие ногтей

2) строении головного мозга и сложном поведении

3) изгибах позвоночника и плоской форме грудной клетки

4) развитии широкого таза и мускулатуры нижних конечностей

А7. Среди современных человекообразных обезьян наибольшим сходством с человеком по пропорциям тела, строении кисти, стопы и таза обладает:

2) горилла

3) шимпанзе

4) орангутан

А 8. Важнейшие отличия в строении тела человека от человекообразных обезьян связаны:

1) наличием головного мозга

2) способностью к мышлению

3) прямохождением и крупными размерами

4) прямохождением, развитием мозга и руки

А 9. Основной предпосылкой антропогенеза было:

1) прямохождение

2) трудовая деятельность

3) овладение речью

4) развитие головного мозга

А10. Движущими силами антропогенеза были:

1) только социальные факторы

2) только биологические факторы

3) биологические и социальные факторы

4) на одних этапах только биологические, на других только социальные факторы

А 11. Биологическими факторами эволюции человека были:

1) борьба за существование, сознание и труд

2) наследственная изменчивость, речь и естественный отбор

3) естественный отбор, борьба за существование и общественная жизнь

4) наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор

А12. Социальными факторами эволюции человека были:

1) прямохождение и речь

2) борьба за существование и сознание

3) изготовление и применение орудий труда

4) наследственная изменчивость и развитие головного мозга

А 13. Биологические и социальные факторы в антропогенезе действовали:

1) совместно

2) независимо

3) по разному, биологические преобладали над социальными

4) по разному, социальные преобладали над биологическими

А14. Правильная последовательность основных эволюционных этапов становления человека как биологического вида следующая:

2) австралопитеки, древнейшие люди, древние люди, люди современно

3)австралопитеки, древние люди, древнейшие люди, люди современного типа

А15. 0бщими предками человека и человекообразных обезьян были:

1) дриопитеки

2) питекантропы

3) австралопитеки

4) дриопитеки и питекантропы

А16. Время существования дриопитеков в млн лет назад:

А17. Ископаемые остатки австралопитеков были найдены в:

2) Австралии

3) Африке и Азии

4) Африке и Европе

А19. Человека умелого как биологический вид относят к:

1) дриопитекам

2) древнейшим и древним людям

А 21. Древнейшие люди относятся к биологическому виду:

1) Австралопитек

2) Человек умелый

3) Человек разумный

4) Человек прямоходящий

А 22. Стадии древнейших людей в эволюции человека соответствуют:

1) неандертальцы

2) только питекантропы

3) питекантропы и синантропы

4) синантропы и неандертальцы

А 23. Ископаемые остатки питекантропов впервые найдены в:

4) Африке и Азии

А 24. Время существования питекантропов в млн лет назад:

А 25. 0бъем головного мозга у древнейших людей достигал в см 3:

А 26. Неандертальцы в эволюции человека соответствуют стадии:

1) древнего человека

2) древнейшего человека

3) людей современного типа

4) предшественника человека

А 27. Первые ископаемые остатки древних людей были найдены в:

4) Азии и Африке

А 28. 0бъем головного мозга неандертальцев достигал в см 3:

А 29. Ископаемые люди современного типа относятся к биологическому виду:

1) Человек умелый

2) Человек разумный

3) Человек ископаемый

4) Человек прямоходящий

А З1. Правильная последовательность эволюционных преобразований у предковых форм человека следующая:

1) прямохождение, речь, трудовая деятельность

4) речь, прямохождение, трудовая деятельность

А З2. Формирование речи и овладение огнем в антропогенезе произошло на.стадии:

1) древнего человека

2) древнейшего человека

3) людей современного типа

4) предшественника человека

А 33. 0рудия в виде камней-галек с отбитыми режущими краями, изготавливал и использовал:

1) неандерталец

2) питекантроп

3) кроманьонец

4) Человек умелый

А 34. В настоящее время на эволюцию современного человека существенное влияние оказывает:

1) изоляция

3) мутационный процесс

2) волны численности

4) борьба за существование

А35. 0сновная причина возникновения человеческих рас-

1) адаптация к среде

2) мутационный процесс

3) свободное скрещивание

4) общность происхождения

Часть В

В 1. Процесс эволюционного формирования человека, развития его трудовой деятельности и речи - ....

В 2. Основной предпосылкой превращения обезьяны в человека было....

В 3. Группа вымерших человекообразных обезьян, считающихся предками современных обезьян-антропоидов и человека - ....

В 4. Ископаемые предшественники человека, существовавшие в Африке около 1,5-5,5 млн лет назад - ....

В 5. Обобщенное название питекантропов и синантропов - второй этап в эволюции человека - ....

В 6. Ископаемые люди современного типа, существовавшие на территории Западной Европы около 30-50 тыс. лет назад - ....

В 7. Процесс смешения рас современного человека в результате межрасовых браков - ....

Ключ к тесту. Часть А

Часть В

В 1 – антропогенез В 5 – древнейшие люди

В 2 – прямохождение В 6 - кроманьонцы

В 3 – дриопитеки В 7 - метисация

В 4 – автралопитеки

" Происхождение человека " Вариант № 2.

Часть А

А 1. Впервые показал, что изготовление и применение орудий труда привело к превращению обезьяны в человека:

1) К.Линней

2) Ч.Дарвин

З) Ф.Энгельс

4) Ж.Б Ламарк

А 2. Признаки, определяющие систематическую принадлежность человека к классу

млекопитающих:

1) головной мозг, диафрагма, ушные раковины

2) ушные раковины, парные конечности, головной мозг

З) диафрагма, внугриугробное развитие, ушные раковины

4) головной мозг, позвоночник, два круга кровообращения

1) общностью плана строения

2) крупным головным мозгом

З) способностью к трудовой деятельности

1) аппендикс, ушные мышцы, копчиковые кости

2) развитые клыки, третье веко, мимические мышцы

З) обильный волосяной покров на лице, зубы трех родов, хвост.

4) ушные мышцы, аппендикс, обильный волосяной покров на лице

А5. К атавизмам у человека относятся:

1) развитые клыки, копчиковые кости, ушные мышцы

2) аппендикс, третье веко, обильный волосяной покров на лице

З) мимические мышцы, развитые клыки, добавочные соски

4) развитые клыки, добавочные соски, обильный волосяной покров на лице

1) редукции хвоста, одинаковом числе·зубов

2) изгибах позвоночника и плоской форме грудной клетки

4) строении головного мозга и способности изготавливать орудия

А 7. Среди современных человекообразных обезьян наибольшим сходством с человеком по строению черепа и размерам конечностей обладает:

2) горилла

З) шимпанзе

4) орангутан

1) развитием мозга

2) прямохождением

3) развитием кисти руки 4) все верно

1) прямохождение

2) развитие сознания

3) совершенствование руки

4) изменение строения черепа

1) только социальные факторы

А l1.Биологическими факторами эволюции человека были:

1) естественный отбор, общественная жизнь и сознание

2) борьба за существование, изготовление орудий труда и речь

3) наследственная изменчивость, развитие головного мозга и сознание

4) наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор

А l2. Социальными факторами эволюции человека были:

1) сознание и общественная жизнь

2) трудовая деятельность и естественный отбор

3) прямохождение, борьба за существование и развитие руки

4) развитие головного мозга, наследственная изменчивость и речь

А l3.Биологические факторы в антропогенезе:

1) подавлялись социальными факторами

2) преобладали над социальными факторами

3) действовали независимо от социальных факторов

4) действовали совместно с социальными факторами

1) австралопитеки, древнейшие люди, древние люди, люди современного типа

2) древнейшие люди, австралопитеки, древние люди, люди современного типа

3) австралопитеки, .древние люди, древнейшие люди, люди современного типа

4) древние люди, австралопитеки, древнейшие люди, люди современно

1) дриопитеки

2) парапитеки

3) австралопитеки

4) парапитеки и австралопитеки

А 17. Ископаемые остатки австралопитеков были найдены в:

1) Европе 2) Африке

3) Азии и Африке

4) Африке и Австралии

А18. Время существования австралопитеков в млн лет назад:

А 19. Человека умелого как биологический вид относят к:

1) дриопитекам

2) древним людям

3) австралопитекам и древним людям

4) австралопитекам и древнейшим людям

А 20. 0бъем головного мозга у Человека умелого достигал в см 3:

А 21. Питекантропы относятся к биологическому виду:

1) Австралопитек

2) Человек умелый

3) Человек разумный

4) Человек прямоходящий

А 22. Синантропы в эволюции человека соответствуют стадии:

1) австралопитека

2) древнего человека.

3) древнейшего человека

4) предшественника человека

А 23. Ископаемые остатки синантропов были найдены в:

1) Азии 2) Европе

4) Африке и Азии

А 24. Время существования синантропов в млн лет назад:

А 25. 0бьем головного мозга у питекантропов достигал в см 3:

А 26. Древние люди относятся к биологическому виду:

1) Австралопитек

2) Человек умелый

3) Человек разумный

4) Человек прямоходящий

А 27. Ископаемые остатки неандертальцев были найдены:

1) только в Европе

2) только в Азии и Европе

3) только в Азии и Африке

4) в Европе, Азии и Африке

А 28. 0бъем головного мозга древних людей достигал в см З:

А 29.Кроманьонцы в эволюции человека соответствуют стадии:

1) древнего человека 2) древнейшего человека

3) людей современного типа 4) предшественника человека

А 30. 0бъем головного мозга ископаемых людей современного типа достигал в см):

1)прямохождение, речь, трудовая деятельность

2) прямохождение, трудовая деятельность, речь

3) трудовая деятельность, прямохождение, речь

А 32. Возникновение искусства и религии в антропогенезе произошло на стадии:

1) древнего человека

2) древнейшего человека

3) людей современного типа

4) предшественника человека

А 33. 0рудия в виде ножей, скребел и наконечников из камня, рога и кости, изготавливал и использовал:

1) австралопитек

3) неандерталец

2) кроманьонец

4) Человек умелый

А 34. В настоящее время в эволюции современного человека биологические и социальные факторы действуют:

1) одинаково

2) независимо друг от друга

3) по разному, социальные преобладают над биологическими

4) по разному, биологические преобладают над социальными

А 35. Принадлежность человеческих рас к одному биологическому виду доказывает:

1) общность внешних признаков

2) одинаковое время их возникновения

3) возможность межрасовых браков - метисация

4) существование общего центра их происхождения

Часть В

В 1. Морфологические и физиологические преобразования обезьяноподобных предков человека, вызванные трудовой деятельностью - ....

В 2. Наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор относятся к... факторам эволюции человека.

В 3. Переходная ступень от обезьяны к человеку, так называемые «обезьянолюди», ископаемые остатки которых впервые были найдены на О.Ява - ....

В 4. Биологический вид рода Человек, ископаемые остатки которого найдены в Африке, считающийся творцом самых первых орудий из камней-галек - ....

В 5. Ископаемые древние люди, остатки которых впервые были найдены на территории Германии - ....

В 6. Биологический вид рода Человек, к которому большинство ученых относят неандертальцев - ....

Ключ к тесту. Часть А

Часть В

В 1 – антропоморфозы

В 2 – биологическим

В 3 – питекантропы

В 4 – человек умелый

В 5 – неандертальцы

В 6 – человек разумный

" Происхождение человека" Вариант № 3.

Часть А

А 1. Впервые убедительно доказал, что человек произошел от общих с человекообразными обезьянами предков:

1) К.Линней

2) Ч.Дарвин

3) Ф.Энгельс

4) Ж.Б Ламарк

А 2. Признаки, определяющие систематическую принадлежность человека к классу млекопитающих:

1) парные конечности, позвоночник, млечные железы

2) зубы трех родов, млечные железы, ушные раковины

3) ушные раковины, парные конечности, головной мозг

4) волосяной покров, два круга кровообращения, позвоночник

А З. Родство человека и животных подтверждается:

1) крупным головным мозгом

2) способностью к трудовой деятельности

3) существованием рудиментов и атавизмов

4) способностью к абстрактному мышлению

А 4. К рудиментам у человека относятся:

1) третье веко, аппендикс, копчиковые кости

2) развитые клыки, добавочные соски, ушные мышцы

3) обильный волосяной покров на лице, третье веко, копчиковые кости

4) мимические мышцы, аппендикс, обильный волосяной покров на лице

А 5 . К атавизмам у человека относятся:

1) развитые клыки, аппендикс, копчиковые кости

2) копчиковые кости, третье веко, развитые клыки

З) добавочные соски, копчиковые кости, зубы трех родов

4) добавочные соски, обильный волосяной покров на лице, развитые клыки

А 6. Сходство человека с человекообразными обезьянами состоит в:

1) одинаковом числе зубов и наличии 4-х групп крови

2) строении головного мозга и выраженной заботе о потомстве

3) развитии широкого таза и мускулатуры нижних конечностей

4) распределении волосяного покрова на тела и редукции хвоста

А 7. Среди современных человекообразных обезьян напоминает человека сглаженной формой черепа и плоской грудной клеткой:

2) горилла

3) шимпанзе

А 8. Отличия в строении тела человека от человекообразных обезьян связаны с:

1) наличием руки

2) крупными размерами

3) способностью к пользованию орудиями

4) прямохождением, развитием мозга и руки

А 9. Основной предпосылкой антропогенеза было:

1) прямохождение

2) речевое общение

3) совершенствование орудий

4) изменение строения черепа

А I0. Движущими силами антропогенеза были:

1) только социальные факторы

2) только биологические факторы

3) биологические и социальные факторы

4) на одних этапах только биологические, на других только социальные факторы

А 11. Биологическими факторами эволюции человека были:

1) общественная жизнь, сознание и естественный отбор

2) наследственная изменчивость, развитие головного мозга и труд

3) наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор

4) изготовление орудий труда, борьба за существование и развитие головного мозга

А 12. Социальными факторами эволюции человека были:

1) трудовая деятельность, сознание и речь

2) борьба за существование и общественная жизнь

3) развитие головного мозга, речь и естественный отбор

4) прямохождение, развитие руки и наследственная изменчивость

А 13. Социальные факторы в антропогенезе:

1) подавлялись биологическими факторами

2) преобладали над биологическими факторами

3) действовали независимо от биологических факторов

4) действовали совместно с биологическими факторами

А l4. Правильная последовательность основных эволюционных этапов становления человека как биологического вида следующая:

1) древнейшие люди, австралопитеки, древние люди, люди современного типа

2) древнейшие люди, древние люди, австралопитеки, люди современного типа

3) австралопитеки, древнейшие люди, древние люди, люди современного типа

4) древние люди, австралопитеки, древнейшие люди, люди современного типа

А l5. 0бщими предками человека и человекообразных обезьян были:

1) дриопитеки

2) австралопитеки

3) дриопитеки и питекантропы

4) дриопитеки и австралопитеки

А 16. Время существования дриопитеков в млн лет назад:

А l7. Ископаемые остатки Человека умелого были найдены в:

4) Азии и Африке

А l8. Время существования австралопитеков в млн лет назад:

А l9. Человека умелого как биологический вид относят к:

1) дриопитекам

2) древнейшим и древним людям

3) австралопитекам и древним людям

4) австралопитекам и древнейшим людям

А 20. 0бъем головного мозга у Человека умелого достигал в см З:

А 21. Синантропы относятся к биологическому виду:

1) Австралопитек

2) Человек умелый

3) Человек разумный

4) Человек прямоходящий

А 22. Питекантропы в эволюции человека соответствуют стадии:

1) австралопитека

2) древнего человека

З) древнейшего человека

4) предшественника человека

А 2З. Первые ископаемые остатки древнейших людей были найдены в:

2) Европе

З) Африке

4) Африке и Азии

А 24. Время существования древнейших людей в млн. лет назад:

А 25.0бъем головного мозга у синантропов достигал в см 3:

А 26. Неандерталъцы относятся к биологическому виду:

1) Австралопитек

2) Человек умелый

З) Человек разумный

4) Человек прямоходящий

А 27. Ископаемые остатки древних людей были найдены:

1) только в Европе

2) только в Азии и Европе

З) только в Азии и Африке

4) в Европе, Азии и Африке

А 28.0бъем головного мозга неандертальцев достигал в см 3:

А 29. Кроманьонцы относятся к биологическому виду:

1) Человек умелый

2) Человек разумный

З) Человек ископаемый

4) Человек прямоходящий

А 30. Объем головного мозга кроманьонцев достигал в см 3:

А 31. Правильная последовательность эволюционных преобразований у предковых форм человека следующая:

1) речь, трудовая деятельность, прямохождение

2) речь, прямохождение, трудовая деятельность

З) прямохождение, трудовая деятельность, речь

4) речь, трудовая деятельность, прямохождение

А З2 . 0домашнивание животных, окультуривание растений и овладении природной средой произошло в антропогенезе на стадии:

1) древнего человека

2) древнейшего человека

З) людей современного типа

4) предшественника человека

А 33. 0рудия в виде рубил, скребел и наконечников из камня, изготавливал и использовал:

1) австралопитек

3) неандерталец

2) кроманьонец

4) Человек умелый

А 34. В настоящее время на эволюцию современного человека практически не оказывает влияния:

1) изоляция

3) мутационный процесс

2) волны численности

4) борьба за существование

А 35. Важнейшее условие формирования человеческих рас-

1) изоляция

2) мутационный процесс

3) прогрессивное развитие

4) свободное скрещивание

Часть В

В1. Труд, общественная жизнь, сознание и речь относятся к... факторам эволюции человека....

В 2. В процессе превращения обезьяны в человека не только органом, но и продуктом труда стала....

В 3. Ископаемые древнейшие люди, известные по находкам, сделанным на территории Китая вблизи Пекина - ....

В 4. Биологический вид рода Человек, к которому относятся питекантропы, синантропы и;другие древнейшие люди - ....

В 5. Обобщенное название неандертальцев - третий этап в эволюции человека-

В 6. Биологический вид рода Человек, к которому большинство ученых относят кроманьонцев - ....

Ключ к тесту. Часть А

Часть В

Цель — векторы современного полового отбора, определяющие появление нового вида человека. Распространено мнение, что, эволюция вида человека остановилась. «Биологическая эволюция от обезьяны к человеку была исключительно быстрой. Если бы человек и дальше эволюционировал как вид... Но в самый разгар биологической эволюции случилось невиданное: человек вышел из-под влияния естественного отбора. Вышел незавершенным. И таким остался навсегда...» (В. Р. Дольник, 2004). «Человек сбежал из мастерской отбора недоделанным» (Б.Жуков, 2005).

Но действительно ли это так? Важность ответа на вопрос сложно переоценить как для формирования векторов развития естественных и гуманитарных анаук, так и для развития цивилизации. Стоит, например, вспомнить какую роль на развитии систем знаний и даже социально-политиаческих мировоззрений сыграли учения о законе безграничного размножения особей, приводящему к появлению «лишних людей» Т. Мальтуса (1798), «борьбы за жизнь, половом отборе и происхождении видов» Ч.Дарвина (1859,1871), или «роли труда в превращении обезьяны в человека» Ф. Энгельса (1876).

В связи с этим мною была поставлена цель: при анализе эволюционной систематики и отличительных признаков человека, определить особенности полового отбора в современном обществе и векторы возможной эволюции, формирующие появление нового вида (подвида) людей, которые в своей совокупности являют уникальный среди биологических видов феномен глобально-взаимодействующей популяции человечества.

2.3.1. Систематика человека

Homo sum humani nihil ami alenum puto.

Я человек и ничто человеческое мне не чуждо.

Теренций Публий (195— 759 гг. до н. э.)

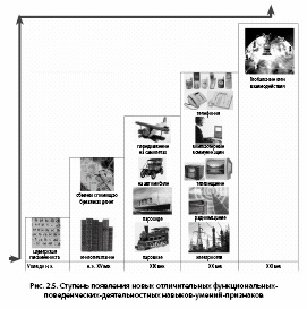

Семейство человекообразных и род человека, ступени эволюции и время появления. В 1735 году К. Линней в «Системе природы» опубликовал положение Homo sapiens в животном мире, давшее начало развитию учения об антропогенезе — процессе эволюционно-исторического формирования человека. Линней выделил таксономические (греч. taxis — построение, расположение в порядке + nomos — закон) признаки — категории, характеристики живых организмов, позволяющие оценивать их расположение в систематике — упорядоченной совокупности объектов в единой структурной системе. В соответствии с этой классификацией виды человека относятся к классу (classis) Млекопитающие (Mammalia), отряду (ordo) Приматы, семейству (familia) Человекообразные, роду (genus) Человек. Ступени эволюции и время их происхождения наглядно изображены на рис. 2.2.

Виды Человека, их отличия на ступенях эволюции и время происхождения. Вид (species) — основная категория биологической классификации. На рис. 2.3 представлено появление некоторых новых видов в ходе антропогенеза и отдельные характерные им отличительные признаки.

Предшественник человека — австралопитек (Australopithecus) появился 4—7 млн лет назад и обладал новым признаком — большим объемом мозга как у современных обезьян. Homo habilis, человек умелый — новый признак — использование каменных орудий. Homo erectus, человек прямоходящий — новый признак — прямохождение и использование огня для приготовления пищи. Homo neandertalensis, человек из Неандерта-ля — новый признак — хоронили своих умерших. Homo sapiens, человек разумный — 100 тысяч лет назад (по некоторым данным — от 40 до 200 тыс. лет назад), один из новых признаков — наличие уникального свойства в виде художественного творчества (фигуры и рисунки в пещерах).

Подвиды Человека разумного, появление древних и разнообразие современных. Известна классификация подвидов человека разумного, которую условно по времени можно разделить на две ступени — древние подвиды и современные расы (рис. 2.4). Все человеческие расы относятся к одному виду (Н. sapiens) и приблизительно соответствуют зоологическим подвидам. Метисация, происходящая при соприкосновении даже очень отдаленных рас, подтверждает видовое единство человека. Расовые классификации строились обычно на основании внешних морфологических (физических) особенностей — цвета кожи, формы волос, развития третичного волосяного покрова, строения лица. Сочетание этих признаков позволяет разграничить три большие расы — европеоидную, монголоидную и экваториальную (негро-австралоидную). Есть и другие многочленные и многоуровневые варианты расовой классификации (А. Г. Козинцев, 1984; В. А.Тишков и др., 1998). Генетически же расы вышли из одного гнезда, причем сравнительно недавно в масштабах эволюции. Первичное развитие и отделение друг от друга популяций началось около 100 тыс. лет назад в Африке, откуда одна ветвь вышла и стала делиться на континентальные ветви (Л.Животовский, Э.Хуснутдинова,2003).

2.3.2. Функциональные отличительные признаки видов Человека

«Вес» функциональных отличительных признаков. К. Линней заложил принцип схожести (или несхожести) существ по фенотипу (греч phaino — являть, обнаруживать + typos — отпечаток, образ) — совокупности всех признаков организма на определенной стадии развития. У каждого вида число признаков, которые в принципе могут быть использованы в качестве отличительных, бесконечно велико; все их невозможно перечислить ни в каком описании и невозможно показать ни на каком изображении. Поэтому при описании каждого вида указывают лишь его отличия от других известных видов. «Вес» признака считается тем большим, чем большую информацию несет признак о родственных отношениях.

Линней разделил род Homo на два вида: человека разумного Н. Sapiens и человека-животное Н. Troglodytes с описанием последнего как существа в высшей степени подобного человеку, двуногому, однако обволошенному, ведущему ночной образ жизни и, главное, лишенному человеческой речи. Отметим, что отличительные признаки Линнеем определены не по морфологии, а по функции-деятельности.

В 1866 г. Э. Геккель в двухтомном труде «Всеобщая морфология организмов» недостающее звено антропогенеза отнес к ископаемым вымершим формам и дал ему название Pithecanthropus alalus — обезьяночеловек, не имеющий речи (буквально — даже зачатков речи, даже «лепета»). Вот как Геккель описывал появление отличий в эволюционной линии человека; «Из древнейших плацентарных (Placentaria) в третичную эпоху (эоцен) возникли низшие приматы, полуобезьяны; далее (в миоценовую эпоху) настоящие обезьяны, из узконосых прежде всего собакообразные (Cino-pitheca), позднее человекообразные обезьяны (Anthropomorpha); из ветви этих последних в плиоценовую эпоху возник лишенный способности речи обезьяночеловек (Pithecanthropus alalus), а от этого последнего, наконец, произошел человек, наделенный даром слова». Отметим, что и Геккелем отличительный признак определен по функции-деятельности.

Мировым научным сообществом в общей системе знаний с 1901 года признана значимость функции — с началом ежегодного присуждения нобелевских премий по физиологии, а с 1973 года — признано значение такого биологического признака, как поведение, и наука о поведении — этология, с присуждением нобелевской премии биологам Карлу фон Фришу, Конраду Лоренцу и Николасу Тинбергену «за открытия относительно организации и выделения индивидуальных и социальных образцов поведения». Здесь надо отметить, что подражание себе подобным и передача опыта (обучение) свойственны поведению человека.

О «весе» функции-деятельности-поведения среди основных отличительных таксономических признаков рода Homo свидетельствует отражение функции в названиях основных видов: Н. habilis — умелый, Н. erg-aster— трудящийся, Н. erectus — прямоходящий, Н. sapiens — разумный. Однако все эти виды появлялись в давней истории задолго до новой эры.

Какие же деятельностные, функциональные, поведенческие, интеллектуальные признаки, появившиеся вновь за последние 100 тыс. лет существования человека разумного, могли бы взять на себя роль и «вес» новых таксономических отличий?

Здесь следует отметить предположение, что единство личности, возникло в истории человеческого рода сравнительно недавно, сознание появилось у человека всего лишь около трех тысяч лет назад, когда появилась письменность и культура стала более сложной (J.Jaynes, 1977). По другим предположениям — сигнальное индивидуальное приспособление в виде абстрактно-логических условных связей (Л.Г.Воронин, 1977) — логика человека, являющаяся «интеллектуальным изобретением биологической эволюции», возникла 2,5 тысячи лет назад (В.Г.Редько, 1997).

Рассмотрим же объективные, сохранившиеся до наших дней материальные свидетельства, подтверждающие, что в последние 5—7 тысяч лет у Н. sapiens помимо уже известных функциональных отличий (прямохожде-ние, умелость, трудоспособность, разумность), появились первые информационные взаимодействия, ведущие к формированию вектора происхождения нового вида. Некоторые из них наглядно представлены на рис.2.5.

Новые признаки взаимодействия, ступени их появления в истории:

- письменное взаимодействие —а от шумерского письма (более 7 тыс. лет назад) до письменности майя и кириллицы (более 1 тыс. лет назад);

- меновое взаимодействие — около 5 тыс. лет назад в Египте и малой Азии, при оплате товаров и услуг начали использовать золото, серебро и медь; монеты — около 3 тыс. лет назад (8—7 века до н.э.) в Лидии и Древней Греции;

- взаимодействие через чтение-печатание — 550 лет назад печатный станок изобрел И. Гутенберг, после этого развилось книгопечатание и появились бумажные деньги;

- взаимодействие людей после передвижения их на расстояния — около 150 лет назад были изобретены пароход, паровоз, автомобиль, самолет;

- взаимодействие через телефонную связь — 130 лет назад телефон изобрел А. Белл в 1876 году,

- взаимодействие через радиосвязь — 110 лет назад радио изобрели Г. Маркони, А. Попов;

- взаимодействие через телевизионную связь — 80 лет назад кинескоп изобрел В. Зворыкин;

- взаимодействие через Интернет — 50 лет назад появились первые компьютеры, позже объединенные в сети, а язык Интернета HTML изобрел Т. Бернерс-Ли в 1989 году.

Синапсы между людьми. В 1906 году Ч. Шеррингтон ввел понятие о «синапсе» (Ch. Sherrington, 1906) — специализированной зоне контакта, соединения, связи между нейронами, и предложил классификацию «рецепторов» — образований, способных воспринять, трансформировать и передать энергию внешнего стимула в нервную систему. Количество коммуникативных связей человека уже к середине XX века стало колебаться от одной — при разговоре двух лиц, до миллионов — при радио и телевещании. До настоящего времени не было обобщено понятие о межлюдских синапсах, не описаны пути и длина «рефлекторных дуг» популяции человечества — отражающих ответы на вызовы современности; не классифицированы рецепторы человеческой популяции.

Синапсы (греч. соединение, связь) между людьми — всевозможные коммуникативные контакты, соединения, связи между людьми, обеспечивающие передачу возбуждений, имеющих информационное значение. Развитие информационных средств связи к концу XX века привело к феномену бума межлюдских синапсов в человеческой популяции.

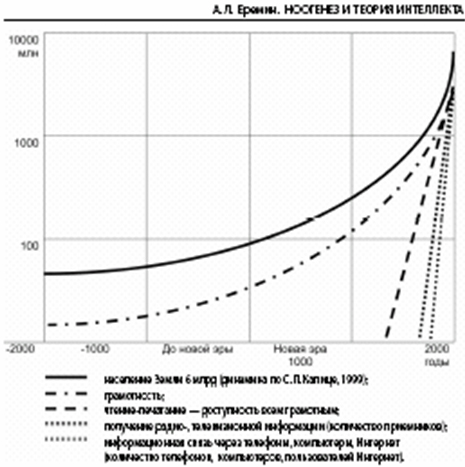

Охват новыми признаками популяции. Новые навыки взаимодействия за сравнительно короткий по эволюционным меркам период были освоены людьми и к началу XXI века охватили большую часть популяции (рис. 2.6):

- грамотность: по данным ООН по 258 странам мира — грамотных 83,3% населения, неграмотных — 0,9 млрд взрослых и 0,1 млрд детей;

- чтение-печатание: только наименований новых книг ежедневно в мире выходит около 2 тыс., что каждые 15 лет удваивает книжный фонд мира примерно на 10 млн; это количество, умноженное на публикуемые тиражи, и формирует доступность всем 5 млрд грамотных;

- получение радио-, телевизионной информации: телевизоров в мире 1,2 млрд (М.Пайк, 1996);

- информационная связь через телефоны, компьютеры, Интернет: телефонов — 0,7млрд (М.Пайк, 1996); 1,3млрд сотовых телефонов, сеть Интернет связывает 0,7 млрд человек (Washington ProFile, 15 июня 2004); компьютеров в мире — 0,7 млрд (R. Amelan, 2003).

- По нашим прогнозам количество пользователей средствами связи, производства, передачи, распространения информации (радиоприемниками, телевизорами, телефонами, компьютерами, в том числе объединенными в сети), к 2075 году может достигнуть стабильного максимума с охватом большей части мирового прогнозируемого населения (А. Л. Еремин, 2004).

2.3.3. Информационный инстинкт, интеллектуальная рефлексия

Инстинкт и разум — признаки двух различных сущностей.

Влез Паскаль (1623—1662)

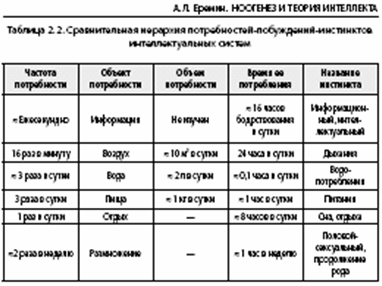

Потребности формирующейся глобальной популяции первоначально складываются из потребностей отдельных ее членов. В споре, «какой же инстинкт (физиологическая потребность, мотивация) основной?», можно привести таблицу частоты их востребованности человеком из окружающей среады (табл. 2. 2).

В таблицу не вошли инстинкты, которые востребованы относительно редко, в определенные периоды жизни, по ситуациям, например, игровой, подражательный, родительский, стадный.

Из таблицы следует, что, исходя из частоты потреблений человека, можно говорить об «информационном инстинкте» (лат. instinctus —побуждение) как жизненно важной целенаправленной адаптивной форме поведения, обусловленной врожденными механизмами, реализующейся в ходе онтогенетического развития, характеризующейся постоянством внешнего проявления у данного вида организмов и возникающей на раздражители внешней и внутренней среды; наследуемом побуждении к совершению целесообразных действий (по поиску, восприятию, потреблению, хранению, производству, распространению информации), имеющим жизненное значение для особи или рода биосистем, обладающих интеллектуальными системами.

О величине потребления популяцией все больших объемов информации может свидетельствовать факт ежедневного выхода во всем мире двух тысяч книг, которые удваивают каждые 15 лет книжный фонд мира (только в США ежегодно публикуется около 700 тыс. новых названий книг). Проект кампании Google.com 2005 года — отсканировать 15 млн книг ведущих библиотек мира для всеобщей доступности в Интернете. В компьютерных научных базах данных STN International (http://www.stn-international.de/) накоплено более 150 млн документов.

Из физиологии известен целый ряд классификаций рефлексов: условные, безусловные; экстеро-, интеро-, проприоцептивные (по локализации рецепторов); спинальные, бульбарные, мезэнцефалические, мозжечковые, диэнцефалические, корковые (по локализации центрального звена рефлекторной дуги); соматические и вегетативные (по локализации эфферентной части); глотательный, мигательный, кашлевой (по эффекторным изменениям), а также целый ряд видов рефлексов: защитный (оборонительный), локтевой сгибательный, ориентировочный, цели, свободы и др. Учитывая, что к основной функции интеллектуальных систем относится отражение объективной реальности, мною предлагается понятие «рефлексия (рефлекс) интеллектуальная (интеллектуальных систем)» (лат. reflex-us — повернутый назад, отраженный) — возникновение, изменение или прекращение функциональной активности интеллектуальной системы (человека, человечества) в ответ на поступившую информацию, с реализацией функции целенаправленного, опосредованного и обобщенного познания, активного отражения объективной реальности, логического и творческого мыслительного процесса.

2.3.4. Особенности современного полового отбора

Ключевые слова сленга: пол, интеллектуальный секс, секс в моем сознании, секс в моей голове, разумный секс, сексуальные мозги, умный секс, секс интеллектуалов, интеллектуальный пол, сексуально-значимая информация, секс в моем представлении, мужчина в ее воображении, информация значимая для пола, чего хочет женщина, что нравится девушке, как понравиться девушке, супермужчина, суперженщина, кого любим

Мы безусловно, до сих пор толкали нашу расу на авантюру и недостаточно

думали о проблеме, какими медицинскими и моральными факторами

нужно заменить грубые силы естественного отбора, если мы их устраним...

П. Тейяр де Шарден (1881—1955)

Разновидности отбора. Попробуем разобрать некоторые параметры продолжающегося отбора в современном человеческом обществе.

Младенческая, детская смертность, может являться фактором продолжающегося естественного отбора в человеческом обществе, так как большой ее процент зависит не от социальных условий и медицины, а от жизнеспособности родившихся. По данным Всемирной организации здравоохранения к 2005 году ежегодно 11 миллионов детей умирает, не дожив до своего 5-го дня рождения.

Отбор на устойчивость к заразным болезням, от которых нет вакцин и лекарств, продолжает действовать. Он может повлиять и на изменение поведения. Если долго не будет найдено средство от СПИДа, то в охваченных его пандемией популяциях в Африке может начать действовать отбор, увеличивающий в популяции долю людей, генетически склонных к строгой моногамии, поскольку от этой болезни умирают и сексуальные партнеры, и их дети.

Люди, благодаря своим интеллектуальным способностям и навыкам, безусловно, влияют на ход и параметры естественного отбора. Так, в Европе вакцинация от оспы была начата в XVIII в., понадобилось 200 лет упорных поисков, чтобы, побеждая последовательно дифтерию, скарлатину, туберкулез, корь, победить (всего 20 лет назад) полиомиелит — массовую заразную детскую болезнь.

Войны, как бы это ни звучало не гуманно, очевидно, можно тоже отнести к фактору отбора. За последние 500 лет в 107-ми государствах в результате войн погибло 142 млн человек 0.Carter, 1991; А.Л. Еремин, 2001). Некоторые объяснения началу войн и уничтожения «не совсем себе подобных» можно найти в «пассионарности и этногенезе» Льва Гумилева (1990), «волновой теории конфликтов между Западом и остальными» Самуэля Хантингтона и «разделении мира на три отдельные, потенциально конфликтующие цивилизации» Элвин и Хейди Тоффлер (1996). Реальности же XXI века (в Афганистане, Ираке, Чечне, теракты в Нью-Йорке, Москве и др.) демонстрируют войны между высокоразвитыми этносами (их можно назвать еще «интеллектуальными») и развивающимися. А как Человек разумный в свое время вытеснил из среды обитания «не совсем себе подобные» виды неандертальца и Человека прямоходящего — жестокой борьбой за существование, лучшей приспособленностью к окружающей среде и/или половым отбором? — остается тайной эволюции скрытой в истории.

Но продолжается ли половой отбор в современном человеческом обществе, и, если «да», то по каким параметрам?

Репродуктивная изоляция. В настоящее время общепринято: для всех двуполых организмов таксоны видового ранга (вид) могут быть выделены по универсальному и абсолютному критерию — репродуктивной изоляции. Критерий репродуктивной изоляции проводит границу между видами (в том числе во времени). Близкие виды в природе всегда репро-дуктивно изолированы. От низших систематических категорий (подвид, раса, форма) вид отличается генетической обособленностью, возникающей благодаря репродуктивной изоляции.

После работ С. С. Четверикова в зоологии и Н. И. Вавилова в ботанике, объединивших генетические подходы с систематическими, в 30-х годах XX века обозначился следующий этап в концепции видов с созданием синтетической теории эволюции и выдвижением представления о широком полиморфном виде как обособленной сложной подвижной морфо-физио-логической системе, связанной в своем генезисе с определенной средой.

В современных исследованиях были обоснованы понятие, характеристики и особое значение для здоровья «окружающей информационной среды» (А.Л. Еремин, 2001; 2003). В связи с этим, мною была выдвинута гипотеза о возможном влиянии изменившейся информационной составляющей среды обитания на вектор отбора в человеческой популяции с выбором наиболее информированных, коммуникативных и отвержением, репродуктивной изоляцией от лиц не обладающих этими полезными качествами.

Половой отбор в современном человеческом обществе. С целью определить существование и особенности полового отбора в современном человеческом обществе, связанного с полезными интеллектуальными навыками и разумными функционально-поведенческими отличительными признаками мною было предпринято анкетирование и статистическая проверка достоверности (табл. 2.3).

При разработке анкеты и выборе группы респондентов учитывалось:

- Около 70 % населения в мире проживает в городах (по данным Всероссийской переписи населения 2002 года в РФ 73,3% городского населения) — была выбрана группа, проживающая в городе средней величины (Россия, город с населением — 0,8 млн).

- С учетом появления и распространенности среди людей новых полезных разумных навыков были определены функционально-поведенческие отличительные признаки интеллектуального взаимодействия (табл. 2.3, пп. 1—4).

- Учитывалось, что по известным данным (В. Р. Дольник, 2004), брачная система — это видовой признак, один вид животных имеет одну такую систему (или несколько ее вариантов) и никакую другую систему принять не может: она будет противоречить его естеству, его инстинктам Половое поведение человека — это репродуктивное поведение, унаследованное от животных предков и имеющее своей целью размножение. У животных особь противоположного пола отвечает на выбор либо согласием образовать пару, либо отказом — то есть, она выбирает среди выбрав-ших ее претендентов. Так обстоит дело и у человека. Биологическая цель соревнования и выбора состоит в том, чтобы в первую очередь обеспе-чить воспроизведение наиболее полноценных особей и воспрепятствоватьразмножению неполноценных. У моногамных видов самки могут осуществлять половой отбор самцов по элитным признакам. Самец выбирает самку по меньшему набору признаков. Кардинальная разница в биологических мотивах брачного поведения полов: если самка у млекопитающих с их небольшим числом возможных потомков бережет свои гаметы, то самец продуцирует их миллионами и поэтому не должен их беречь. Мало того, его первая обязанность — сколь можно больше их «пристроить». Каждый самец словно бы стремится оставить по возможности больше потомства, но не ему решать, плох он или хорош. Поэтому даже у моногамных видов самцы не упускают случая, чтобы попытаться оплодотворить и других самок. Видимо, из-за этой изначальной программы самца — оплодотворять как можно больше самок — естественный отбор у большинства видов закрепил процедуру выбора за самками (В. Р. Дольник, 2004). В связи с вышеизложенным анализом, в качестве респондентов были выбраны девушки (528 чел,), незамужние, возраст 17—24 года;

- Репрезентативность выбираемой группы обеспечивалась так же за счет выбора среднего уровня образованности (все респонденты были слушателями средне-специального заведения — будущие медицинские сестры).

Таблица 2.3. Отличительные признаки интеллектуального взаимодействия и векторы полового отбора, формирующие новый вид человека

| При выборе среди молодых, здоровых, симпатичных людей, я ни при каких обстоятельствах, никогда, не выберу для продолжения знакомства и серьезных взаимоотношений (не выйду замуж, не свяжу судьбу для рождения от него и совместного воспитания детей) если молодой человек: | Выберу, т. к. это не имеет решающего значения + Если не будет других вариантов— возможно выберу (% ответов «да») | Ни за что, никогда не выберу (% ответов «нет») |

|---|---|---|

| Не умеет (не может) говорить и не понимает, что ему говорят (из 100 % опрошенных) | 13,6 | 86,4* |

| Умеет говорить. Не умеет ни читать, ни писать, ни считать, не грамотен (из 100 % опрошенных) | 17,0 | 83,0* |

| Грамоту знает. Не прочитал ни одной книги, никогда не пользовался бумажными деньгами (из 1 00 % опрошенных) | 22,7 | 77,3* |

| Никогда не слышал радио, не говорил по телефону, не видел телепередач по телевизору, не знает что такое компьютер и Интернет (из 1 00 % опрошенных) | 34,1 | 65,9* |

| Молодой человек другой расы (отличной по строению лица, форме волос, цвету кожи — по-нимает, говорит, грамотен, образован, инфор-мирован, знает многое) (из 1 00 % опрошенных) | 90,9* | 9,1 |

| Медленно воспринимает и понимает, медленно реагирует и принимает решения, медленно говорит и пишет (из 1 00 % опрошенных) | 27,3 | 72,7* |

По результатам исследования «сигнальной, векторной» группы можно сделать выводы .

1. Умение говорить и понимать языковую речь, обладание «второй сигнальной системой» — продолжает (как, очевидно, и 40—100 тыс. лет назад при образовании вида человека разумного — Н. sapiens) оставаться отличительным признаком, играющим решающую роль при половом отборе.

2. Однозначна при половом отборе достоверность влияния, «вес» — степень значимости (спорности, надежности) полезных интеллектуальных навыков и разумных функционально-поведенческих отличительных признаков, распространившихся среди людей, а именно:

- грамотности, умения читать, писать, считать (I этап современного эволюционного полового отбора и появления нового вида человека — появление письменности 5—7 тыс. лет назад),

- наличие навыков получения и обмена информацией с помощью бумажных носителей (II этап — появление 0,3—2 тыс. лет назад бумаги, книгопечатания и обменов с помощью бумажных денег),

- наличие навыков интенсивных информационных обменов и взаимодействия с помощью технических средств (III этап — появление в течение последних 100 лет телефонов, радио, телевизоров, компьютеров, Интернета).

3. Морфологическое отличие человеческих рас не является решающим фактором при современном половом отборе. Подтверждается тезис — расы являются подвидами и сосуществуют без репродуктивной изоляции. По сравнению с генетически-обусловленными морфологическими расовыми отличиями функционально-поведенческие интеллектуальные отличительные признаки являются решающими.

4. Скорость рефлексии и интеллектуальных процессов (подробно о понятиях — А. Л. Еремин, 2003; 2004) — качество, являющееся решающим при половом отборе, и подтверждает вектор стремления к ее увеличению в ходе эволюции.

2.3.5. От формирования подвида к происхождению нового вида человека

Подвид: Человек разумный совместнодействующий. Если подвид Человек разумный «старший» H.s.idaltu появился около 200 тыс. лет назад, подвиды в виде человеческих рас расселились по Земле около 100 тыс. лет назад, то в последние 7 тыс. лет, начиная со строительства египетских пирамид, первых алфавитов и обменов, можно говорить о появлении подвида Человек разумный совместнодействующий (Н. s. sinergiosus Eryomin 2005), который, возможно, в процессе эволюции начал вытеснять разумных одиночек, способных абстрактно-логически мыслить, но не имеющих навыков взаимодействия через производство, распространение, обмен информацией. Его преимущества заключались в совместной созидательной деятельности и накоплении интеллектуального наследия, возможных при информационных обменах между индивидуумами, в результате которых в процессе группового взаимодействия создавалось качественно новое групповое отношение, а также качественно новый совместный вид энергии (потенции, деятельности). Причем, это не сумма энергий компонент, а именно вновь созданная энергия. При этом каждая компонента сохраняет свою собственную энергию, которая необходима ей для функционирования.

Пригодность и валидность названия. Отличительный признак, указываемый в названии — «синергизм» — взаимодействие, сотрудничество через различные процессы между отдельными элементами целого (в данном случае — человеческой популяции) направленное на достижение оптимального в данный момент конечного приспособительного эффекта. «Энергия совместного действия» (от греч. «син» — «со-», «совместно» и «эргос» — «действие») систем, состоящих из многих подсистем и выявлением того, каким образом взаимодействие таких подсистем приводит к возникновению пространственных, временных или пространственно-временных структур в макроскопическом масштабе. При синергии формируются связи между элементами структуры (подсистемами), которые образуются в открытых системах благодаря интенсивному (потоковому) обмену веществом и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях. В таких системах наблюдается согласованное поведение подсистем, в результате чего возрастает степень ее упорядоченности, т. е. уменьшается энтропия (т. н. самоорганизация). По современным понятиям синергизм — это эффект повышения результативности за счет использования взаимосвязи и взаимоусиления различных видов деятельности. Понятие «синергетика» охватывает процессы совместного действия множества, со скачкообразными «взрывными» эффектами появления нового качества, например, появление нового вида в эволюции, образование (закладка) нового органа, явления дифференцировки в развитии организма, деятельность популяции клеток головного мозга.

Вид: Человек совместнодействующий. Если вид Человека неандертальца Н.s. neandertalensis появился около 350 тыс. лет назад, вид Человек разумный — приблизительно 100 тыс. лет назад, то, в настоящее время, по результатам данных исследований, можно говорить о начале 7 тыс. лет назад формирования и, возможно, появлении в XX—XXII вв. нового вида Человека совместнодействующего (Н. sinergiosus Eryomin 2005) — самостоятельное существо, одновременно являющееся компонентом (составной частью) нано-, микро-, миллисоциумов и глобальной автономной интеллектуальной системы человечества в целом, с ее развитой информационной сетью и способностями к накоплению знаний, синергетическим и аналитико-синтетическим актам, принятию решений и действиям, кардинально влияющим на освоение окружающей среды и изменяющим человеческую цивилизацию планеты. Можно сказать, что период становления нового названия для нового вида, его калибровки о критерии научности и в том числе категории Международного кодекса зоологической номенклатуры (International code of zoological nomenclature, 1999) для ученого сообщества начался.

Собранные вместе даже 10 млрд тех самых первых разумных людей, которые появились 100 ты с. лет назад, за всю свою жизнь ни вместе, ни по отдельности не смогли бы создать какую-либо вещь, которая для нас обычна в ежедневном обиходе, например, книгу, водопровод, лампочку, автомобиль, компьютер, телефон. И это могло бы являться демонстрацией того, чем современная популяция и совместнодействующий человек явно отличается от его предшественника — первобытного Человека разумного.

Вектор репродуктивной изоляции нового вида. Выбор по 1, 2, 3, 4,6 отличительным признакам (табл.2.3) может свидетельствовать о векторе стремления к умным партнерам и достоверной тенденции при половом отборе к репродуктивной изоляции от низкоинтеллектуальных особей, не обладающих признаками современного интеллектуального совмест-нодействия. Достоверность различий выбора по этим признакам может свидетельствовать о формирующейся репродуктивной изоляции.

Отличительные особенности нового вида. К новым отличительным функциональным (поведенческим, информационно-интеллектуальным, деятельностным) навыкам (умениям, признакам, особенностям) можно отнести взаимодействия: письменное (время появления 7 тыс. лет назад), меновое (5 тыс.), через чтение-печатание (550 лет назад), посредством быстрого передвижения на расстояние (150), с помощью электро-энергетических сетей (150), через телефонную связь (130), через радиосвязь (110), через виртуальные деньги (100), телевизионную связь (80), через Интернет (50), через сотовую связь (30) и пр.

К новому отличительному признаку можно также отнести совместное использование в рамках глобальной популяции средств энергетического, финансового, информационного взаимодействия, всевозможных глобальных сетей телекоммуникаций (телефонной, телевизионной, компьютерной), совместное принятие решений имеющих значение для всей земной цивилизации.

Закономерен вопрос — вышеперечисленные полезные интеллектуальные навыки и разумные функционально-поведенческие отличительные признаки являются генетически наследуемыми, или, при половом отборе действуют законы интеллектуальной наследственности, характерной среди биологических организмов только для человеческой популяции? В отдельной главе рассмотрим более подробно гипотезу интеллектуальной наследственности.

2.3.6. Эволюционное учение: появление нового взаимодействующего вида и совместнодействующей глобальной популяции

Я чувствую себя настолько солидарным со всеми живущими, что для меня безразлично, где начинается и где кончается отдельное.

Альберт Эйнштейн (1879—1955)

Феномен нового вида и автономной глобально-совместнодействую-щей популяции. Основываясь на опубликованной в 1798 году Т.Мальтусом (Т. Malthus) в «Опыте о законе народонаселения» теории, Ч. Дарвин пришел к утверждению, что внутривидовая борьба является решающим фактором биологического прогресса. В 1859 году Ч.Дарвин (С.Darwin) в «Происхождении видов» обосновал «эволюционное учение» об историческом развитии живой природы, по которому, движущими силами эволюции является борьба за существование с гибелью или устранением от размножения менее приспособленных организмов. В дальнейшем элементарной единицей эволюции была принята популяция. В 1903 году В. Иогансен (W. L. Johannsen) впервые употребил термин «популяция» — сообщество особей одного вида, способных к свободному скрещиванию и обладающих общим генофондом; также общепринято, что популяция — это объединение однородных групп клеток, имеющих общее происхождение от одной клетки или группы клеток в культуре тканей. В 1969 году Г.Хакеном (Н. Haken) было предложено междисциплинарное научное направление «синергетики». Мальтузианство и дарвинизм не содержали объяснений фактам взаимоподдерживающего проживания, взаимодействия и совместной активности множества клеток (головной мозг) и множества организмов (человеческой популяции). В синергетике не были рассмотрены приложения к глобальной популяции человечества. Эти пробелы могут быть заполнены при развитии учения о ноогенезе — процессе развертки в пространстве и развития во времени интеллектуальных систем (интеллектуальной эволюции) (А. Л. Еремин, 2004).

Человеческая популяция, как «автономная интеллектуальная система» (А. Л. Еремин, 2003; 2004) уникальна. Нет таких популяций многоклеточных организмов на Земле, кроме человечества, которые бы имели тысячелетнее накопление наследственности в виде информации на материальных носителях в окружающей среде и информации циркулирующей внутри интеллектуальной системы популяции. Новый феномен, не встречающийся ни у одного из видов биологических популяций: разумная совместная деятельность людей, объединенных в глобальную популяцию. В качестве иллюстрирующих примеров можно привести факты совместнодействия человечества во второй половине XX века, приведшие к решениям и действиям планетарного масштаба: победа над оспой вакцинацией, организация спутникового телевидения, всемирных энергетической, финансово-экономической, телефонной, компьютерной сетей, выход в космос и образование международных структур по освоению космоса с «глазами» и «ушами» для совместного познания окружающего космического пространства в виде мощных оптических и радиотелескопов, и земного — с помощью датчиков в лито-, гидро-, атмосфере; основание, и деятельность ООН и 50-ти ее специализированных учреждениях; современный пример в 2005 году — на мощный удар по популяции землетрясением и цунами в акватории Индийского океана (300 тыс. погибших и 5 млн, оставшихся без крова) глобальная популяция ответила активной рефлексией и реакцией мирового сообщества в виде всевозможной помощи населению пострадавших стран. Подобные примеры могут иллюстрировать мгновенный скачок от мотивации человека к «инстинкту человечества» и «мысли ноосферы», принятию решений и реализации их популяцией, состоящей из взаимодействующих и совместнодействующих людей.

Из вышеизложенного можно сделать вывод: в течение длительного времени вид Человека разумного размножился и через накопление информации и взаимодействие формирует феномен автономной глобальной интеллектуальной человеческой популяции и информационную среду обитания, которые через половой отбор рекурсивно влияют на формирование вектора эволюции и появление нового вида — Homo sinergiosus.

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА. Фундаментальные процессы генетической изменчивости, адаптации и отбора, которые лежат в основе огромного разнообразия органической жизни, определяют также ход эволюции человека. Изучением процессов становления человека как вида, а также внутривидовых вариаций, анатомических и физиологических, занимается антропология (во многих странах эту науку называют физической антропологией, отличая от культурной антропологии, к которой относят лингвистику, доисторическую археологию и этнографию).

В 1739 шведский естествоиспытатель Карл Линней в своей Системе природы (Systema Naturae ) классифицировал человека - Homo sapiens - как одного из приматов. С тех пор среди ученых не возникало никаких сомнений в том, что именно таково место человека в зоологической системе, которая охватывает все ныне живущие формы едиными классификационными отношениями, основанными главным образом на особенностях анатомического строения. В этой системе приматы образуют один из отрядов в составе класса млекопитающих и разделяются на два подотряда: полуобезьяны (в их число входят лемуры и долгопяты) и высшие приматы . К последним относятся обезьяны (а именно обезьяны Старого света, т.е. мартышкообразные, и обезьяны Нового света), человекообразные обезьяны (гиббоны и крупные человекообразные обезьяны - орангутан, гориллы, шимпанзе) и человек. Приматы обладают многими общими специфическими признаками, отличающими их от других млекопитающих.

Ни Линней, ни другие систематики того времени не создали какой-либо эволюционной теории для объяснения как морфологического сходства, объединяющего Homo sapiens с родственными приматами, так и характерных отличий, позволяющих выделить его в отдельный вид. Несмотря на это, созданная Линнеем классификация сыграла заметную роль в появлении теории эволюции. Некоторые эволюционные концепции были сформулированы еще до опубликования в 1859 Происхождения видов (On the Origin of Species ) Дарвина. В конце 18 в. на эти темы писали Дидро, Кант и Лаплас, а в начале 19 в. работы, в которых разнообразие органического мира объяснялось эволюционным процессом, опубликовали Ламарк и Эразм Дарвин, дед Чарлза Дарвина.

Хотя эти ранние концепции и позволяли предполагать, что современный человек, возможно, произошел от более примитивных обезьяноподобных видов, тем не менее обнаруженные к тому времени ископаемые остатки тех, кого мы теперь признаем предшественниками современного человека, либо совсем не вызывали интереса, либо рассматривались как аномалии. Только после выхода в свет Происхождения видов гибралтарский человек, открытый в 1848, а также неандертальский череп, найденный при раскопках в 1856, привлекли внимание в качестве доказательств эволюции человека.

Британский биолог Томас Гексли , последователь учения Дарвина, одним из первых дал оценку этим скудным ископаемым остаткам, имевшим относительно небольшой возраст. В 20 в. в Европе, Азии и Африке было обнаружено множество остатков гоминид, т.е. представителей родословной линии человека. Эти открытия совершаются и в наши дни, так что мы все больше узнаем, как и в каких временн х рамках протекала эволюция человека, а также, до некоторой степени, какие факторы могли влиять на этот процесс.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ЧЕЛОВЕКА